Description

Première exécution à l’époque moderne. Dans une reconstitution liturgique et musicale selon les usages du XVIIe siècle à Naples

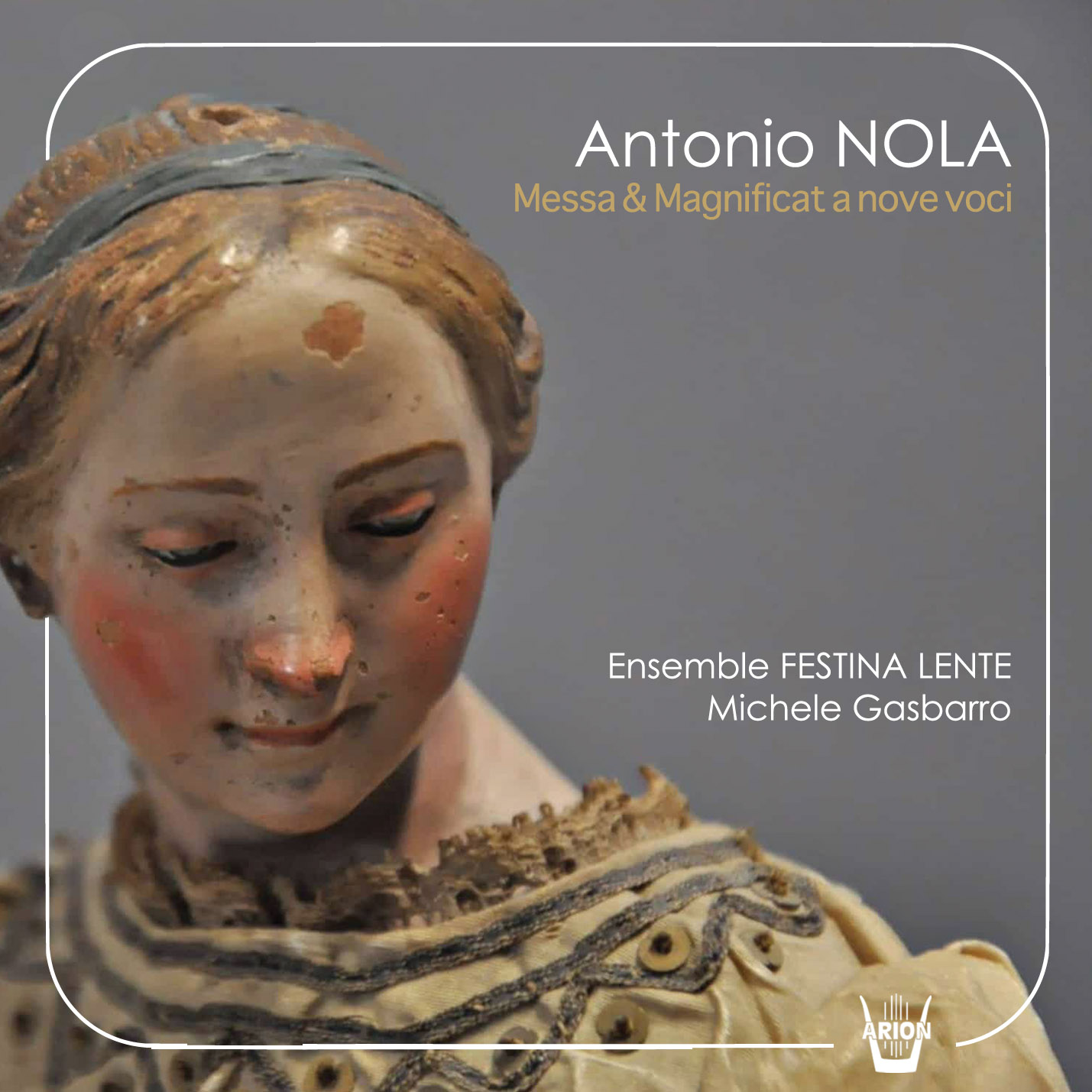

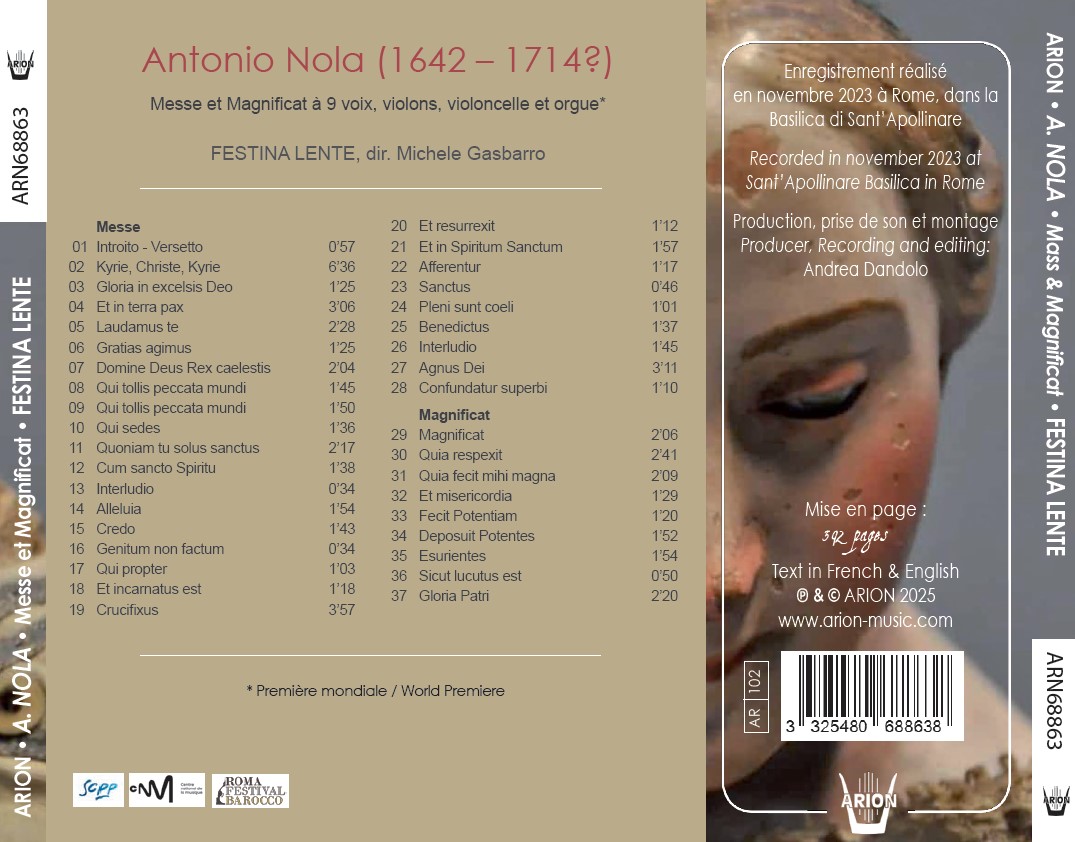

Antonio Nola (1644 – 1714?) – Messe & Magnificat à 9 voix, violons, violoncelle et orgue

La vie d’Antonio Nola ne nous est pas bien connue.

Selon Hanns-Berthold Dietz, Antonio Nola est né en 1642 de Tommaso Nola et de Laura Rossa et à l’âge de 10 ans il était déjà élève de Giovanni Salvatore auprès du Conservatoire des Turchini à Naples. En 1674 il assure régulièrement le service auprès de l’Oratoire des Gerolamini, où il est resté longtemps, recopiant beaucoup de musique sacrée pour les besoins de l’Oratoire et collaborant avec de nombreux musiciens au service de cette institution, comme Giovanni Maria Trabaci, Scipione Dentice (neveu de Fabrizio Dentice), Giovanni Maria Sabino, le maître de la chapelle royale Filippo Coppola et Erasmo di Bartolo (“Père Raimo”).

Le très grand nombre de manuscrits conservés auprès de la Bibliothèque de la Congrégation filippine de Naples est probablement le fruit d’un legs de l’auteur. Cette production témoigne d’une activité intense qui remonte au moins à 1665 et qui s’est prolongée sans doute jusqu’en 1701. L’hypothèse de quelques savants qui pensent que le compositeur était encore dans cette institution en 1713 trouve son origine dans le fait d’avoir considéré quelques manuscrits comme étant des autographes alors qu’ils font partie des exemplaires sans indication d’auteur.

L’importante production de Antonius Nola – c’est la signature in extenso sur le manuscrit du Magnificat A due chori et A 9 voci | si placet con V.V. concertata: | Anno domini 1674 –(Magnificat pour deux chœurs et à 9 voix, si cela plaît avec Voix concertata : Année du Seigneur 1674) qu’on trouve dans ce programme – comprend des messes avec organiques vocaux et instrumentaux : à 4 et 5 voix avec orgue, à 3, 4 et 5 voix avec violons, pour double chœur à 8 et 9 voix concertate avec violons, jusqu’aux somptueuses messes pour 4 chœurs avec instruments. On remarque une grande vitalité de composition et surtout des traits stylistiques d’une originalité absolue, comme dans la Messe prévue pour ce programme.

Il faut souligner avant tout l’utilisation d’un double chœur, le premier à 5 voix et le second à 4 voix, un organique qui, contrairement aux normes habituelles, ne présente pas de distinction entre le chœur « favori » et le chœur de « remplissage ». Ensuite, la tonalité, équilibrée entre celle d’implantation de la mineur et celle « masquée » de ré mineur, dans une perspective tendant à mélanger des suggestions modales de la tradition issues du rapport avec les anciens rites, avec les tensions et les distensions tonales suggérées par la « deuxième pratique » et par la nouvelle sensibilité harmonique. Une « école » réunissant tradition et modernité dans la conscience que « on ne peut pas bien exercer la Musique moderne sans quelques capacités dans les vraies Règles Anciennes et sans qu’on ne parvienne à la richesse de la composition,

par des styles différents de manière que si chacun devait maîtriser un seul style et une seule école, la Musique se réduirait pauvre et sans variété de style, outre qu’elle en serait à mendier les inventions au désavantage du plaisir, qui est le but principal de la Musique ».

Grâce à ces convictions esthétiques, Nola adopte des solutions linguistiques et structurelles nombreuses et particulièrement efficaces. Déjà en ouverture de la messe la forme tripartite « fermée » traditionnelle est transformée en une ample section avec les trois invocations confiées à trois sujets musicaux différents. L’intonation initiale du Gloria, traditionnellement confiée au célébrant est transformée en un ample mouvement confié aux groupes vocaux et instrumentaux engagés dans l’exécution des remplissages choraux alternés aux interjections des solistes exaltant le texte liturgique avec des tourbillons vocaux très surprenants. Ces passages diminués sont des indices clairs d’une transformation esthétique et linguistique que l’école poursuit dans le cadre de la musique sacrée en utilisant des bizarreries vocales tirées des passages de gorgia (gorge). Ces passages diminués sont considérés comme trompeurs par les tenants du style « d’église »; des abus et « désordres innombrables, le choix de sujets très profanes et ridicules, pour les Mélodies les plus saintes qu’on puisse chanter » mais aussi du point de vue technique, jugés peu compatibles pour « les voix pleines et avec beaucoup de chanteurs du style d’église ». Il ne s’agit pas de mélanger sacré et profane dans l’art de la musique, mais de réinventer dans l’esthétique et dans la jouissance, où le facteur humain du plaisir se fait un avec le sublime, des styles et des inventions, dans la tentative ininterrompue d’incarner tout le divin de l’Église dans la vie et les passions des hommes.

L’intonation du Gloria est seulement le début d’une longue série de sections qui alternent des variétés de styles, entre des solutions rythmiques de temps binaires et ternaires (comme dans le Gratias du Gloria, le Qui propter nos homines du Credo) des formes musicales dans le style d’église, des fugues (comme le Domine Deus, le Cum Sancto Spiritu du Gloria et l’et vitam et Amen final du Credo) des mouvements homorythmiques de remplissages choraux (Gratias du Gloria, l’Et incarnatus du Credo) du « battement » des chœurs (Domine Deus Agnus Dei et le Cum Sancto Spiritu du Gloria, le Patrem omnipotentem et l’Et ressurrexit du Credo), du style de chambre, avec des airs concertati avec instruments (le Laudamus te pour 2 sopranes et violons obbligati, le Quoniam tu solus sanctus pour trois sopranes et violons) ; des airs accompagnés par l’orgue seul (Qui tollis peccata mundi des deux tenors dans le Gloria, l’Et in unum Dominum des deux sopranes, le Genitum non factum des deux basses dans le Credo, jusqu’à des formes de récitatif dans le style de Monteverdi (Qui tollis peccata mundi, miserere, du Gloria). Pour compléter ce paysage varié, l’adoption de figures musicales qui, à la suite des conquêtes de la rhétorique poétique, exaltent la richesse des images issues du texte liturgique (voir les mouvements chromatiques formés sur la quarte ascendante et quarte descendante du Miserere du Gloria ou les passages avec le retard réitéré de la tierce de l’accord dans le Crucifixus).

Une grande fresque musicale que cette exécution veut exalter en insérant dans l’articulation liturgique et musicale quelques interludes pour orgue, librement réalisés sur le matériel thématique de la messe, et du Proprio en grégorien, suivant le rite festif consacré à Sainte Cécile vierge et martyre.

Le Magnificat final, chant de foi et de reconnaissance à Dieu pour son œuvre de salut qui exalte sa puissance et sa miséricorde envers l’humanité est solidement représenté par Nola dans une vaste composition en 9 sections. Dans la première l’auteur oppose la solidité du Magnificat et la sonorité liquide de l’anima mea, construite sur des mélismes de doubles croches. Dans la deuxième l’humilitatem est emphatisé par la figure prohibée du saut mélodique suspendu suivi des rappels en echo du beatam me dicent. Le Quia fecit de la troisième partie est confié à deux sopranes concertati avec violons. La quatrième section voit l’explosion chorale du Et misericordia présenté par un changement brusque et rhétorique de la tonalité qui passe du ré majeur de la section qui précède au si bémol majeur. Une déchirure harmonique qui se renferme sur un tranquille accord de sol majeur, tonalité de la partie consacrée au Fecit potentiam qui, en contraste rythmique avec la section précédente, se développe vivace et dynamique avec le battement des chœurs en contraste avec le dispersit qui suit, bâti sur des figures rythmiques rhétoriques.

La section du deposuit potentes, mettant en valeur la signification du texte, se présente avec un mouvement rythmique lent (alto et ténor) qui se transforme dans l’ exaltavit humiles en une élégante et précieuse broderie de mélismes. La septième section est confiée aux chœurs qui déclinent l’esurientes en temps ternaire tranquille et souple transformé dans le recordatus misericordiae eius en mouvement languissant réalisé par des effets chromatiques. La courte section confiée aux deux basses sicut locutus est, étouffe brièvement les sonorités pleines des neuf voix pour ensuite, dans un crescendo ininterrompu arriver au feu d’artifice de l’exaltant Amen final. Un « ainsi soit-il » réaliste et utopique comme l’Église pèlerine sur terre, mais aussi augural et puissant comme une humanité désormais au contact pérenne avec le divin, dans un au-delà que seule l’art de la musique baroque est en mesure de suggérer à notre imagination.

BIOS DES ARTISTES

Festina Lente, fondée et dirigée par Michele Gasbarro, œuvre dans le monde de la musique italienne de la Renaissance et de la période Baroque. Son premier objectif est de récupérer et présenter au public de précieux inédits musicaux de l’école italienne du XVI et XVII siècle. Ces dernières années l’attention était tournée vers la production polychorale sacrée conçue pour les grandes célébrations de l’Eglise catholique, retrouvées dans les archives les plus importantes des chapitres des grandes basiliques. Un répertoire exécuté selon les reconstructions liturgiques et musicales et le caractère solennel des rites sacrés à Rome au XVII siècle, dans un rapport inséparable entre musique et action, tout en respectant le spectacle baroque.

L’activité discographique accompagne des nombreux concerts et premières exécutions modernes.

Le label Arion publiera prochainement la première exécution moderne de la messe à 5 voix et instruments de Gaetano Veneziano et de la MESSE REGINA COELI À 4 VOIX de G.P. da Palestrina à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du compositeur.

Festina Lente organise depuis 2004 le Roma Festival Barocco.

Michele Gasbarro, titulaire du diplôme universitaire en Lettres avec félicitations, est diplômé en musique chorale, direction de chœur et piano. Il travaille depuis plusieurs années sur la musique ancienne, en tant que chercheur et interprète. Il participe en tant que chef à des importants festivals, expositions et événements musicaux.

Il a fondé l’Ensemble “Festina Lente” dont il est le directeur artistique et musical. Il est à l’origine de toutes les actions culturelles et artistiques de l’Ensemble.

Il a conçu le Roma Festival Barocco dont il est le directeur artistique.

extrait du texte de Michele Gasbarro